(一) 现代文阅读

阅读下面的文字,完成 1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到菜辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

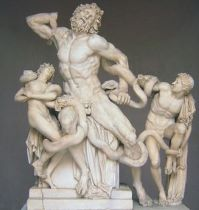

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

雕塑《拉奧孔》

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈,而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论: “图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说, “我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?菜辛也谈到这个问题,他说: “图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点 ——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遗情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把 “事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。”客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画困》:“一水寂寥青霭合,两崖崔萃白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是菜辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读‹拉奥孔›》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排阔送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3. 结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C. 诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D. 图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4. 请简要分析材料一和材料二的论证思路。

5. 康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

答案

1.B

解析: 本题主要考查理解和分析文中重要信息的能力。答题时注意仔细阅读文章,找准有效答题区间,然后认真对比阅读,寻找细微的差别。 B项错误,从第四段“据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。”“希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状”中可见,雕塑《拉奥孔》没有呈现拉奥孔被缠绞的表情,只表现一种轻微的叹息。

2.C

解析: 本题考查学生筛选整合文中信息以及推理判断的的能力。做此类题时,第一步,把握题干信息要点;第二步,逐个选项到点,概括分析,判断正误。

A项,“由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。”说法太绝对,原文无依据。B“因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的”说法太绝对。D“后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理”说法错误。

3.D

解析: 本题考查学生概括观点、推理判断的能力。解答此类题目,应把握文章的观点再进行判断。本文观点 “诗画异质”就是诗画并不同质,绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事。画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。

ABC“可以入画之诗尚是眼中金屑也”“文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。”“文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。”说的是画诗相得益彰,并非“诗画异质”,D项“画爱神向一个人张弓瞄准” 表现时间上的静止的某一点,“一个人怎样被爱神之箭射中”是一个过程,是动态的,正好支持“诗画异质”的观点。

4. ①材料一,按照首先提出莱辛的观点诗画并不同质,接着叙述“特洛伊木马”的故事,引出诗画异质说的背景,然后探讨诗画并不同质的原因,最后补充说明诗画虽不同质但可以互补。②材料二首先提出我国古代也有画诗不同质的类似观点,接着论述莱辛的议论不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还把两者各和时间与空间结合,最后引用中国古代绘画的例子证明绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继。

解析: 本题考查学生分析文章论证思路、行文脉络和概括文本内容的能力。首先需要学生认真阅读原文,结合文章内容划分段落层次,理清文章思路。在划分层次时重点关注观点句、总结句。其次记住答题格式,使用连词:首先 ……,接着……,然后……,最后……,做到层次思路要表述清楚。

5. ①材料中阐述了“诗画异质”的观点:绘画只宜于描写静物,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,不可能超过一刹那内的物态和景象;而动作在时间上先后相承续,是一条绵延的直线,因此动作不宜于画。②“手挥五弦易,目送归鸿难”是因为对于画家来说,运笔作画,表现“手挥五弦”一瞬间的物态和景象并不难,而“目送归鸿”是一个动态的过程,涉及人物和飞鸿不同时间的连续动作以及内心活动,要画出来就远非易事了。

解析: 本题考查学生理解概括和运用的能力。考生要在充分理解文本观点的前提下,结合题干中 “手挥五弦”“目送归鸿”的特点进行答题。答题时既要明确概括、引用材料中关于诗画异质的观点,也要结合顾恺之言论中两种画面的特质进行分析说明。